策展人

人创造了艺术,又被艺术所创造;人是艺术作品的创作者,同时人也是艺术的一员。 在艺术这种特定的语境中,世界与被表征物之间交互传播着,理解着,影响着,也被诠释着… 由此,人之于艺术,便呈现出不可分割的依赖关系。回首历史,当我们在人类存在的历史长河中去探索时,会发现很早以前就有艺术作品的存在,而且被那些艺术品随着时间的流逝反而更给人以震撼的美,力量的美……

当前的社会环境已经给了我们许多积累物质材料的机会,很多人已经衣食无忧了,他们中的精英亦有一大批已经出现在我们的收藏界,他们在这里做什么呢?他们是来寻找发现着精神世界里的美的力量和价值的。我们就在想:如何能打破传统的方式,为藏家们,艺术家们,和热爱艺术品,正准备成为新一批藏家的你们提供一个更好的方式,去展示自己,认识艺术作品,品味艺术人生呢?所以我和朋友们联手一些资深艺术家组成了一个并非以盈利为目的的团队,以自己的一份推动艺术市场、将艺术发扬光大的责任心,感动了艺术圈中的各界朋友,给予了不少支持和鼓励,甚而事不少优质展览场馆的领导们也被感染到并给予了我们很大的帮助。于是,我们的扫一扫就这样诞生了!

我们的这次扫一扫大型巡回展览正是基于人们对微信这一社交方式的喜爱和溶入,利用微信“扫一扫”功能,在参展艺术家,藏家与艺术爱好者之间搭建起一个无障碍交流平台,把这些彼此分离的群体瞬间联系起来。不论你身在何处,亦或是你来到展厅,只要举起手机,对着画展的二维码进行扫描,就能直接加入到本次参展艺术家的群聊中,与艺术家进行面对面的交流。观众可以向艺术家提问以及阐述自己对于作品的看法,也能第一时间得到艺术家的回应。也可以关注到我们的网站,一键就可轻松了解到目前艺术市场上的最新动向 ,以及找到被关注的画家和藏家的介绍以及他们的一些作品以及作品背后的故事。

期待可以在我们扫一扫艺术展这种空间大跨时长的活动形式下,通过我们的不断努力,创建好这个崭新的交流平台,相信这种很直接和具有深度参与感的渠道,有望修改艺术创作的主体与被创作的主体之间的的交流方式,让他们在这种体验中共同成长,得到帮助。这是由于微信已渗透在我们的日常生活中,并可以无限扩大公共交流领域的疆域和范围,因此在形成了艺术同质化和艺术类型化发展趋势的同时,又为各种异质因素的生成提供着空间和可能。我们与他者的关系也在重新被塑造着,它构造和转换着日常生活和艺术形态的信息源和程序方式。艺术将被这种新的契机引领到哪里,似乎也给了我们一束光…

再此,感谢各位来体验我们这种全新的观展互动方式,体验它在线上线下,带给你我的全方位的多维感受,这也很可能成未来的艺展潮流,也希望在网络平台上或展会上畅所欲言,给予我们您最宝贵的建议和意见。将不胜感激。

好了,当扫一扫已经成为了一种彼此连接的仪式,成为了生活中不可或缺的一道靓丽风景。

那么,今天,你扫了吗?

万军

2016年3月于崇文

“当代艺术生态的立交桥丛林”~观扫一扫深圳展所感

范明正

现代化的大都市为了疏导拥挤的人流车辆、避免堵塞会修建许多立交桥,多条道路盘旋罗列在一起,蔚为壮观。转型期的中国及其艺术生态,极其类似于大都市的交通,各种形态的观念与图像交汇叠加,喧嚣、混杂、冲突、难以梳理,像极了一个超大型的但未必合理的立交桥,譬如北京西北二环的西直门桥,对不熟悉的车辆来讲无异于一座迷宫。我把中国的当代艺术和本次展览的作品用“立交桥丛林”的类比去解读是件有意思的事情。

互联网催动了人类一场新的迁徙,由传统社会向网络化生存的“新大陆”的一次集体迁徙。人类的生存与生活方式也“从线下到线上、由物理空间向网络空间迁移”,在这场“时时在线”的不可逆转的转移中,“肉体经验”逐渐让步于“虚拟经验”,在社会结构重构的过程中,人类的诸多层面呈现出自组织、扁平、多元和碎片化的趋势。与此同时,“网络时代”赋予每一个人无限的可能,个人力量增强、个人价值释放,普通的个人越过专业屏障、权威评价和路径依赖,获得平等而充分的展现机会,迸发出以往不曾有过的创造力与自我价值。

“扫一扫”系列展,就是在上述背景下应运而生的一种新型展览模式,乍听起来,用“扫一扫”这个微信的功能名称作为一个艺术展览的名字太过随意了,不够正式,欠些学术味道。可我认为这个名字恰恰符合这个系列展与众不同的属性。那么,这个展览的与众不同究竟是什么?

首先,展览的组织和作品选择主要基于微信平台,策展人、艺术家在群里交流、分享有关艺术的信息和资源,时机成熟后会促成展览合作。有意思的是,在展览开幕式之前,许多艺术家和策展人并未谋面。这种迅捷虚拟的展览沟通模式有着浓重的网络时代特征。

其次,展览有强烈的“独立性”,多数展览属公益项目,不把商业性放在第一位,这就避免了被某个出资的经营机构和个人所左右,但这也并不是说拒绝销售,通俗来讲,有销售更好,没有的话也给艺术家提供一个展示的平台。同时,也避免成为一些体制内机构的附庸,成为他们年底工作总结的绩效。另外,展览有明显的“去权威”化特点,相信年轻人,相信个性彰显,宁愿独辟蹊径。这种理念的纯粹性,使“扫一扫”展览项目,打动了众多的美术馆、画廊和艺术家,加入到这个自由、活力的“party”中来。淡化商业性的同时,也注定了其低成本或者说是“众筹”的状况,需要各方力量的汇集与支持。

除此之外,“自由自在”的轻松心态是这个团体的“生命之源”。策展人万军是个个性鲜明的人,他曾说过:“哪一天做展览心里不开心了,那就到头了!做就做得轻松快乐,衣食无忧了,就是要快乐做事!”碰到事多劳累之时,几个老朋友常常以许巍的《蓝莲花》中的“没有什么能够阻挡...”互勉,这首写给玄奘的当代民谣散发出的纯粹和坚韧,像极了我们的心态。

此次在深圳述古堂的展览是“扫一扫”的第六回展,定位为综合展,而不是梳理某一种风格或主题的专项展。述古堂的空间具有传统中式风格,怎样把一些具有当代性的作品融入到空间中去,是个反复调配揣摩的过程。

改革开放以来,中国社会开始从整体上进入社会转型时期。从社会转型视角分析,社会转型期大致分为以经济改革、社会改革、政治改革和以文化改革四个阶段。当前中国已经经历了经济的高速发展期后开始进入以社会改革为主体的阶段,可以想见中国的文化的新的成熟期并没有到来,在这样一个文化艺术的过渡期,当代的艺术家的观念及其作品成为多重因素制约的结果。这些都是因素错综复杂,盘根错节,从地域性来讲,有“本土化”与“国际化”的交织,从历史的维度来看,“传统乡土、文人画情结”与“当代的城市化、信息化和多元化”的碰撞等等。另外“代际化”的特征,也是不可忽视的问题。比如,“扫一扫”中的70后艺术家数量众多,这些在“计划经济”和“商业化”双重影响下彷徨和抉择中的群体,必然有别于其它代价的艺术家。在这样的背景之下,我们看看这些参展艺术家各不相同的选择。

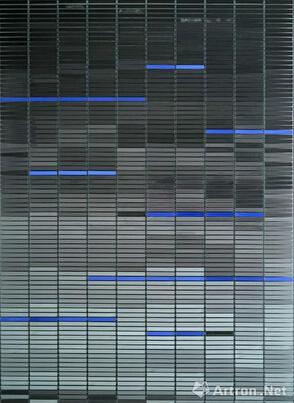

此次展览延续了新水墨板块。近代以来,中国画经历了三次现代性改造,即民国时期徐悲鸿、林风眠的西方化改造、四九年后泛政治化的写实主义改造,以及上世纪八、九十年代的新水墨改造方式。新水墨艺术家的创作原点也出现分化,一种从传统水墨为基点进行变化,他们并没有抛弃传统美学的高远、冲淡的人生境界,注重古典传统对笔墨趣味的技术性膜拜。只是少量的注入了当代性或者传统民间艺术的元素,如范琛、张喆、范治斌、朱雅梅等;另外一些艺术家则试图从西方现代艺术甚至当代艺术入手,把西方的表现主义、抽象主义、甚至观念艺术等植入水墨,他们保留了水墨的材质,但使用方法却大大拓展,在精神性上注重直觉,视觉的冲击力和生命的瞬间体验。如本次参展的雷子人、党震、徐加存、屠泓辉、周洲舟、田卫、王煜等也属此类艺术家。新工笔的融合性特征也尤为明显,在中国传统工笔、西方的素描造型与当下的都市化生活之间找到了平衡点,与中产阶级的平稳性吻合,商业化倾向明显,艺术家包括杭春晖、涂少辉、李晶彬、赵东等。

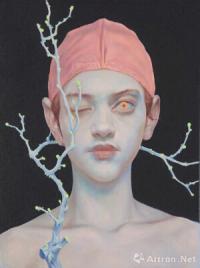

写实油画在目前的中国市场依然有一席之地,并且受众群庞大,这种技术层面的稀缺性依然是经典艺术备受认同的缘由所在。然而“对手工技艺的依恋”及“时代节奏的不同步”两种心理缠绕在一起时,也造就了写实油画复杂而矛盾的境遇。所以有品质的写实油画家在备受在备受市场宠爱的同时如何有所突破也是当务之急。此次参展的王晓勃、范明正•赵艳婷、何红蓓、蔡杰、杨永生、杨旻等是七零后写实画家中的佼佼者,他们有着良好专业素养和长期艰苦投入,逐渐进入了创作的成熟期,并在不断调整与进步之中。他们不同程度地吸收了具有影像化元素的图像样式,从前辈所热衷的传统写生样式写实油画抽身,形成了新的趣味特征。

当代艺术的趋势是把艺术行为和社会行为结合到一起,这就使作品的观念性和互动性大大加强,对人文学科的知识的认知需求日渐旺盛,诸如哲学、社会学、政治学等等。此次展览的另外一些架上作品和装置、影像作品也在呈现不同的视觉图像的同时述说着有关社会、历史以及个人经验的多重观念。吴笛笛、申亮、王筠的作品东方意味浓厚,禅性灵空。熊宇、徐跋骋、薛征行空天马的想象力令人如置身于奇幻魔境一般。潘松、范明正•赵艳婷、万军、余春娜、曾令香、刘一侨、王辉在用雕塑、装置、影像等媒介赋予这次展览更加立体的面貌,他们的作品在各个领域之间架起了一个多极的立交桥梁。

很难用传统的方式去归类这个展览,我宁愿把它看作一个中国当代艺术生态的缩影,一座“当代艺术的立交桥丛林”,也是“扫一扫”诸多系列展中的一种类型。